comicon2024.

1 Maggio 2024 § Lascia un commento

Assai lontani sono ormai i tempi del Comicon a Castel Sant’Elmo, il passaggio alla Mostra d’Oltremare dapprima parziale si è completamente compiuto: il Comicon non è (più) un festival per vecchiardi e va bene così, il fumetto solo una parte del tutto, tanto è vero che la dicitura corrente è Festival Internazionale della Cultura Pop.

Eppure qualcosa è rimasto, e tra cosplayer e videogiochi, un proprio percorso è ancora possibile, d’altronde ci sono ancora due padiglioni belli densi dedicati agli editori, fino a quando vorranno restarci, ed è ancora bello scoprire e comprare qualche albo sorprendente e innovativo che trova qui comunque un suo spazio rispetto alle enormi librerie supermercato del mainstream, basti fare qualche nome come Canicola, Barta, Eris, Becco Giallo, Hollow Press, piccole case editrici con un proprio progetto, sempre attente e ricche nella propria proposta.

È bello ascoltare anche alcuni degli autori raccontare il proprio lavoro, entrare nella loro officina/mente, ampliare quindi la comprensione di quello che si legge. Bellissimo per esempio l’incontro con Igort e i suoi protetti, qui presentati proprio in una delle mostre del Comicon: 5 rotte possibili, ecco quindi la francese Elene Usdin (qui la nostra recensione del suo magnifico albo), il siciliano Cammamoro, l’inglese James Harvey, il lunare WĀMU, manca solo il cinese Woshibai. Tutti autori caratterizzati da un segno/linguaggio che va al di là dell’ordinario per perdersi in lande visionarie e psichedeliche, ognuno secondo una propria originalità e visione, dei veri e propri creatori di mondi.

Interessanti anche altri incontri: con la casa editrice Future Fiction, che ci racconta le fantascienze da tutto il mondo, con le storie storte di Pastoraccia (una storia pubblicata da Canicola a metà tra Lynch e Bergman, Ghirri e Antonioni) e Holly Heuser (una storia spaziale pubblicata da Eris) e Juta (le surreali e demenziali avventure di Gatto Pernucci pubblicate da Coconino Press) e Marco Quadri (una storia ipnotica e allucinata pubblicata da BD Edizioni), ancora fantascienza con Enrico Pinto (un’interessante e preoccupata distopia pubblicata da Coconino Press) e Matteo De Angelis (con un ambizioso progetto musicale/esitenziale in 7 volumi pubblicato da Bao), con Fabrice Neaud e il suo Diario che racconta di come era difficile essere omosessuale e precario negli anni ‘90, e ancora Francia con i sorprendenti lavori grafici pubblicati da Coconino Press di Martin Panchaud e Marc-Antoine Mathieu.

Imperdibile poi l’incontro sulla British Invasion con due mostri sacri come David Lloyd (V per Vendetta) e Glenn Fabry (Slaine, Preacher, etc), ma solo per chi è riuscito a cogliere l’inglese visto che purtroppo è stato funestato da una traduzione non sempre all’altezza (passi per la ignoranza del Comics Code, ma come si fa non conoscere la citazione più famosa di Voltaire sulla libertà di espressione o il detto “Il resto è storia”?), a interpretare e tradurre un autore non ci si improvvisa, è un lavoro serio e complicato, un appello all’organizzazione quindi: per favore l’anno prossimo assumete interpreti professionisti (questo senza dare nessuna colpa ai giovani “interpreti” di questa edizione, semplicemente non è il loro lavoro).

Per finire con gli incontri: belli anche quelli su Le foto che hanno segnato un’epoca raccontate con sensibilità e curiosità da Roberto Vitale per Becco Giallo, e sulla filosofia nei videogiochi a cura di Tommaso Ariemma per Tlon Edizioni, e, giusto per non farci mancare niente, il vostro Armadillo di fiducia ha seguito perfino un incontro tra i più affollati, quello tra Elodie e Milo Manara, dove la prima – coadiuvata da Valeria Parrella – ha esaltato la forza del (corpo) femminile, rigettando banalmente al mittente misticismo et similia, lì dove invece il secondo non ha fatto altro che confermare il suo amore per il (corpo) femminile, rigettando mortificato al mittente fantasmatiche accuse di maschilismo, che comunque nessuno gli ha mosso, figuriamoci.

Per tornare alle mostre, oltre a quella organizzata da Igort per gli autori Oblomov, c’è anche proprio quella di Igort dedicata ai suoi viaggi per il mondo, quella dedicata alle tavole originali del succitato Neaud, poi c’è il Topolino di Casty e gli incredibili incubi di Daniele Serra, per non parlare della commovente mostra dedicata al grande e compianto Alfredo Castelli, l’uomo con la barba, a cui quest’anno è stato giustamente conferito anche il Premio Speciale Comicon alla Carriera 2024. Tra una mostra e un incontro è stato bello anche indossare un visore – grazie a Gold Enterprise – per rivivere i festeggiamenti dello scudetto napoletano o farsi 2 risate con gli scarabocchi di Maicol&Mirco, ma anche vedere qualche vecchio film come Donnie Darko di Richard Kelly, che a distanza di tanti anni ancora mantiene il suo fascino oscuro, o il recente Dalì immaginato da Quentin Dupieux, un viaggio surreale e labirintico nella mente del folle artista catalano, o la presentazione de Il segreto di Liberato, film di Francesco Lettieri di prossima uscita sul misterioso cantante napoletano a cui per le sequenze animate hanno collaborato Giuseppe Squillaci e LRNZ, ma soprattutto il Metropolis di Fritz Lang magnificamente musicato dal vivo dai giovanissimi virtuosi Treetops. Anche per la sezione cinema, un piccolo appunto all’organizzazione: va bene, gli entusiasti youtuber sono bravi e attirano un sacco di ragazzin*, ma si potrebbe avere un po’ più di varietà di punti di vista, o è proprio necessario siano onnipresenti sempre gli stessi a ogni incontro, manco fossimo nel salotto di casa nostra?

Infine, secondo la giuria di quest’anno presieduta dall’autore francese Baru e composta dallo scrittore Matteo Bussola, dalla libraia ed educatrice Grazia Gotti, dallo scrittore Simone Laudiero e dall’attore Lorenzo Zurzolo, ecco i Premi Micheluzzi – ovvero quelli nazionali – di questa edizione: Stacy di Gipi (Coconino Press, miglior fumetto), Kroma di Lorenzo De Felici (SaldaPress, miglior serie), Fortezza Volante di Lorenzo Palloni (minimum fax, miglior sceneggiatura), Diario di una cagna di Grazia La Padula (Oblomov Edizioni, miglior disegno), Nato in Iran di Majid Vita (Canicola Edizioni, miglior opera prima), The Kids Are Alright di Barbara Giorgi e Michela Bruno (Diamond Dogs, Nuove Strade – miglior autoproduzione); mentre questi sono i Premi Comicon, ovvero quelli internazionali: Skin di Peter Milligan e Brendan McCarthy (Red Star Press, traduzione di Flavio Frezza, miglior edizione di un classico), Entra. La bellezza della parole: Un viaggio nell’essenza delle relazioni umane di Will McPhail (Tunué, traduzione di Francesco Pacifico, miglior graphic novel straniero), Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-Pop Manga, traduzione di Matteo Cremaschi, miglior serie straniera), Il postino spaziale di Guillaume Perreault (Sinnos, traduzione di Federico Appel, Giovani letture), Astrologia di Liv Stromquist (Fandango, traduzione di Samanta K. Milton Knowles, miglior traduzione – Sophie Castille Award).

In tutta questa meraviglia, però qualcosa stona, una piccola nota a margine, senza polemica: è proprio necessario che in una fiera piena di ragazzin* ci siano stand dell’esercito e delle forze dell’ordine, nonché un venditore di sigarette elettroniche che invita – si spera solo maggiorenni – a provare? Apprezzabile invece il Ministero della Cultura che regala i Fumetti nei Musei editi dalla Coconino.

hokuspokus.

24 aprile 2024 § Lascia un commento

«Al cuore del discorso dei nostri spettacoli c’è l’idea del fallimento. La storia di questo fallimento è un modo di creare una connessione con il pubblico perché è una situazione che tutti sperimentiamo prima o poi nella vita, a qualsiasi grado della società. Al tempo stesso, l’aspetto comico è il motivo che permette il riscatto; la risata che cerchiamo di suscitare è fondamentale nella nostra concezione di teatro perché nel gesto stesso del ridere il corpo si comporta come una finestra: quando ridi il tuo corpo si muove, cambia il modo di percepire ciò che lo circonda, si apre ai sentimenti e accoglie le emozioni». (Hajo Schüler, cofondatore, direttore artistico e regista)

Hocus Pocus, il teatro messo a nudo, il corpo si svela e Familie Flӧz si toglie la maschera: la magia è compiuta. Torna a Napoli con il suo nuovo spettacolo la compagnia berlinese che ha fatto della maschera la propria espressione nonché la propria caratteristica distintiva insieme al silenzio: un racconto fatto di movimento e suono, clownerie e teatro di figura per un risultato finale altamente poetico e allo stesso tempo molto comico.

La storia raccontata in questo spettacolo è semplice, presa dalla Genesi biblica: un uomo e una donna si ritrovano nel mondo, imparano a conoscerlo ascoltando quello che c’è fuori e dentro se stessi, pronti ad affrontare la vita. Crescono, maturano: nemmeno il tempo di comprare casa che arriva il primo bambino, poi una bambina, infine un altro, la famiglia è composta. Nuovi problemi, ma anche felicità, fino al decorso naturale di una vita, per poi ricominciare ancora una volta, forti e leggeri.

Sul palco sei interpreti, le consuete maschere che rendono l’attore cieco ma caratterizzano il personaggio con incredibile e intensa espressività; però questa volta c’è un cambiamento, rispetto alla classica poetica della famiglia berlinese, il magico gioco qui acquisisce un piano di verità: lo spettatore vede il viso dell’attore, scruta e intuisce quindi cosa c’è sotto la maschera, anzi conosce l’attore stesso fin dall’inizio dello spettacolo. Se non è in scena, l’attore è infatti impegnato a cantare, suonare, dare ulteriore vita allo spettacolo, da una quinta che si fa essa stessa scena. Come si fa uno spettacolo? Ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso, proprio davanti ai nostri occhi, come si fa: sono i creatori stessi a mostrarcelo.

Gli spettacoli della Familie Flӧz sono sempre ugualmente divertenti e commoventi, e questo non fa eccezione, anzi possibilmente si fa ancora più empatico nei nostri confronti: quello che vediamo sul palco è proprio il racconto della nostra vita, la vita a cui andiamo incontro tutti, con gioie e dolori. Toccante e stupefacente quanto gli attori berlinesi siano capaci di esprimere ogni emozione umana semplicemente attraverso un minimo movimento della maschera, o del corpo, sottolineato e messo in risalto da luci e ombre. Incredibile come solo una ripresa in primo piano di una maschera possa dire tanto di chi c’è dietro: occhi negli occhi, siamo proprio noi, un lumicino a illuminare l’oscurità che ci circonda, una piantina da portarci dietro per mantenerci stabili. Il sipario cala, ma per un attimo l’attore ci guarda e sorride: è il momento in cui il suono degli applausi si confonde col battito del nostro cuore.

«Il senso dell’amore sta tutto nel tentativo di infilare le dita nei buchi della maschera della persona che ami. Di far presa in qualche maniera su quella maschera, e chi se ne importa di come ci riesci». (David Foster Wallace, Piccoli animali senza espressione)

HokusPokus

un’opera di

Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Süthoff e Michael Vogel

regia e maschere Hajo Schüler

costumi Mascha Schubert

set design Felix Nolze

musica Vasko Damjanov, Sarai O’Gara, Benjamin Reber

disegni Cosimo Miorelli

assistente creazione maschere Lei-Lei Bavoil

assistente direzione Katrin Kats

assistente costumi Marion Czyzykowski

luci, video Reinhard Hubert

sound design N.N.

foto di scena Simon Wachter

direttore di produzione Peter Brix

produzione FAMILIE FLÖZ

in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart e Theater Duisburg

Opera supportata da Hauptstadtkulturfonds

ripetizione.

22 aprile 2024 § Lascia un commento

«Per me l’atto più importante della tragedia è il sesto: il risorgere dalle battaglie della scena, l’aggiustare le parrucche, le vesti, l’estrarre il coltello dal petto, il togliere il cappio dal collo, l’allinearsi tra i vivi con la faccia al pubblico».

(Wisława Szymborska, poetessa)

Un uomo viene ucciso, in modo efferato, dalla notte dei tempi non è raro che accada: si tratta di omicidio, dietro ci possono essere svariate ragioni, omofobia, per esempio, ma l’assassino può uccidere anche per rabbia, per noia, per paura, forse anche per passione, addirittura per disperazione: il risultato non cambia, la morte. I morti non parlano più, ma ascoltano quello che viene detto, guardano ciò che accade, almeno fino a poco prima che la vita non scompaia definitivamente. Come raccontare tutto questo, come può la realtà essere rappresentata sulla scena?

Si tratta di cronaca nera, oggi si chiama così, delitti di cui sono i pieni i giornali, i telegiornali, i podcast. In passato era tragedia e il teatro se ne appropriava per il proprio racconto: qualcuno moriva e il pubblico cominciava a chiedersi perché, il drammaturgo cominciava a indagarne le cause: chi è stato? gli dei si sono adirati? l’amante è stato tradito? il re ha rubato? Dalla notte dei tempi, l’uomo non cambia, continua a uccidere, e sempre per le stesse ragioni: amore, potere, follia.

La forza dello spettacolo di Milo Rau, potente e profondo, sta nel prendere il presente e raccontarlo attraverso mezzi e modi che si rifanno al passato lontano di un teatro classico, ma allo stesso tempo questi mezzi e modi vengono proiettati prepotentemente nel futuro, attraverso moderne soluzioni sceniche e soprattutto attraverso l’uso della ripresa video in diretta (ma non sempre) che amplifica ed espande il racconto aggiungendo un ulteriore strato di ambiguità alla realtà già di per sé incerta.

Uno spettacolo che vuole raccontare la storia del teatro mostrando allo spettatore proprio il metodo attraverso cui viene costruito e si costruisce, la ripetizione che diventa video ma anche rievocazione continua di ciò che è accaduto attraverso le repliche. Gli attori sono già in scena, ma non sono ancora personaggi: quando è che lo diventano? C’è ancora il casting da affrontare, cosa è disposto a fare un attore in uno spettacolo? Si spoglierà nudo, picchierà, ucciderà? Sarà capace di attraversare i cinque atti canonici per arrivare a quello più difficile e tremendo, il sesto, quando occhi negli occhi con lo spettatore si chiederà cosa è successo? Ma soprattutto, lo spettatore che assiste alla sua morte sarà capace di salvarlo, o si limiterà a un pilatesco applauso?

Raccontandoci come funziona il teatro, Milo Rau crea una tensione continua tra realtà e finzione, un dialogo che moltiplica piani e significati, spesso spingendo lo spettatore a chiedersi cosa stia vedendo: è reale? è una ripresa vera? sta recitando, o no? La nebbia si spande sul palco, un personaggio canta una struggente e disperata canzone d’amore, un’auto piomba nel buio, dei fari ci accecano, la violenza si scatena nella morte: ecco, lo spettacolo è fatto. La solitudine dei vivi, il dolore altrui, la banalità del male, l’anatomia di un crimine, un coniglio: cinque atti, e poi? Un cappio scende dall’alto, un uomo si uccide o viene ucciso: lo spettatore si limita a guardare, ma cosa siamo poi disposti a fare in quanto esseri umani?

THE REPETITION

HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I)

ideazione, testo e regia Milo Rau

con i performer Sara De Bosschere/Kristien de Proost, Suzy Cocco, Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen/Sabri Saad El Hamus, Tom Adjibi/Adil Laboudi

ricerca e drammaturgia Eva-Maria Bertschy

collaborazione alla drammaturgia Stefan Bläske, Carmen Hornbostel

scenografia e costumi Anton Lukas

video Maxime Jennes, Dimitri Petrovic

luci Jurgen Kolb

assistente alla regia Carmen Hornbostel

assistente alla drammaturgia François Pacco

foto di scena Hubert Amiel

produzione International Institute of Political Murder (IIPM), Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles sostenuti da il Fondo Culturale della Capitale di Berlino, Pro Helvetia, Fondazione Ernst Göhner e Kulturförderung Kanton St. Gallen

in coproduzione con Kunstenfestivaldesarts, NTGent, Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre Nanterre-Amandiers, Tandem Scène Nationale Arras Douai, Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, Théâtre de Liège, Münchner Kammerspiele, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt a. M., Theater Chur, Gessnerallee Zürich, Romaeuropa Festival con il supporto di ESACT Liège

cyrano.

19 aprile 2024 § Lascia un commento

«La storia è nota e sarebbe inutile cercare di ammantare di mistero ciò che è semplice come la vicenda di tre ragazzi. Lo sforzo della sinossi è superfluo. In Cirano deve morire le foglie dell’ultimo atto sono ormai cadute. A ben vedere però non tutto è perduto. Non tutti sono perduti. Nell’ultima scena dell’opera di Rostand Rossana vive. Quanto basta per innescare il secondo tentativo: raccontare di nuovo una storia già letta, mettere in scena una ripetizione (che sia l’ultima, perché Cirano deve morire), affinché emergano da essa le ambiguità e i significati, (le vere ambiguità e i veri significati), e questo senza che si sovrapponga, a portarci a fondo, l’interpretazione. L’interpretazione è una malattia mentale – chi l’ha detto? Sono d’accordo con lui». (Leonardo Manzan, autore e regista)

In quanti modi si può raccontare una semplice storia d’amore e non so che? In almeno 99 modi diversi, risponderebbe Monsier Queneau e gli farebbe Eco il fu Umberto nazionale, in almeno 99 modi diversi e oltre, col sopravanzare della modernità, ed ecco quindi che un testo classico di fine ‘800 può trasformarsi in qualcosa di nuovo e a tratti dirompente, se non altro apprezzabile per il coraggio di rompere con certo teatro classico la cui unica audacia può consistere nel piazzare a caso qualche canzoncina pop qua e là. Vincitore del Bando Biennale College – Registi Under 30 indetto dalla Biennale Teatro di Venezia 2018, così motiva Antonio Latella: «Leonardo Manzan ha avuto il coraggio di esporsi e di rischiare. Ha dimostrato di essere pronto ad attraversare quella linea gialla che delimita la zona di sicurezza per andare in zone anche pericolose, mai rassicuranti e ovvie. Al suo coraggio vogliamo aggiungere la nostra scommessa».

La storia è risaputa, nota, storia di amicizia e cuori spezzati: due uomini amano la stessa donna, uno brutto, uno stupido, la donna ama uno di loro, o forse tutti e due, i due muoiono, la donna resta sola, è spezzata. Si entra in un teatro vuoto e con le luci accese, i fantasmi sono già lì ad aspettarci, sul palco, la donna affacciata al balcone come una qualsivoglia palpitante e sofferente Giulietta, gli uomini in basso, prima distanti, poi sempre più vicini, a un palmo di naso, pronti a toccarsi. Più in alto ancora, in questa spoglia scenografia fatta di sbarre di ferro e luci stroboscopiche, apparirà poi un personaggio muto, ma musicante: piatti da dj, chitarra, maracas.

È questo dettaglio a incorniciare e appunto definire una rappresentazione che sarà molto diversa da uno spettacolo classico: la musica, più moderna che mai: musica elettronica che accompagna versi e rime originali dei personaggi: in loro c’è anche poesia, ma soprattutto rap, linguaggio contemporaneo dei cirano moderni. Cirano, scuro e polemico, attacca Cristiano, stupido e bello, in gergo hip-hop la chiameremmo battle; Cirano insulta Cristiano, e questo è proprio un dissing, spesso rivolto anche agli spettatori, tra cui il malcapitato critico che entra a scrocco e nessuno ama, eppure è possibile l’interazione, con gli attori che camminano spavaldi in platea: il pubblico risponde per le rime al naso per caso, un caos di parole, che a volte deraglia, a volte tocca. Rossana guarda e ascolta, a tratti muta, in secondo piano, mentre i due si alleano e diventano amici, tramando alle sue spalle come se la donna non avesse facoltà di scelta, semplice figura su cui scaricare volgarmente i propri umori. Eppure è lei l’unica viva qui, sono tutti morti, lo vediamo proprio nella prima scena, è lei che è rimasta ad amare, e soffrire, per un amore che non muore, su un vertiginoso balcone da cui non si può più scendere.

Rap e musica sono naturalmente l’originalità di questo spettacolo, potente e interessante è il testo riscritto, ma il tutto è forza e allo stesso tempo debolezza, soprattutto perché gli attori non sono rapper, molto bravi quando sono attori certo, ma non rapper: cosa succederebbe se si affidasse questo testo a musicisti professionisti, in una sala da concerto? Anche la musica appare infatti poco incisiva, a volte, e poco profonda, quasi fosse una semplice e piatta base lì dove dovrebbe essere più impetuosa ed energica. Sul coraggio della forma di questo spettacolo è giusto e lungimirante fare una scommessa, ma sperando che possa poi crescere nel tempo, in nuovi spazi, con nuove energie e sostanze.

Cirano deve morire

adattamento del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand

di Leonardo Manzan, Rocco Placidi

con Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini

regia Leonardo Manzan

musiche originali di Franco Visioli e Alessandro Levrero

eseguite dal vivo da Filippo Lilli

fonico Valerio Massi

luci Simone De Angelis eseguite da Giuseppe Incurvati

scene Giuseppe Stellato

costumi Graziella Pepe

foto di scena Filippo Manzini

produzione de La Biennale di Venezia nell’ambito del progetto Biennale College Teatro – Registi Under 30 con la direzione artistica di Antonio Latella

produzione nuovo allestimento 2022 La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Elledieffe, Fondazione Teatro della Toscana

rené·e.

20 marzo 2024 § Lascia un commento

«Quando la scuola è nella riserva il bambino vive con i suoi genitori, che sono dei selvaggi, e anche se apprende a leggere e scrivere il suo modo di pensare e le sue abitudini sono indiane. È semplicemente un selvaggio che sa leggere e scrivere. […] I bambini che vivono nelle riserve sono selvaggi e devono essere portati via dalle famiglie e messi in scuole residenziali di apprendistato dove acquisteranno abitudini e modi degli uomini bianchi».

(Sir John Alexander Macdonald, primo ministro canadese, 1879)

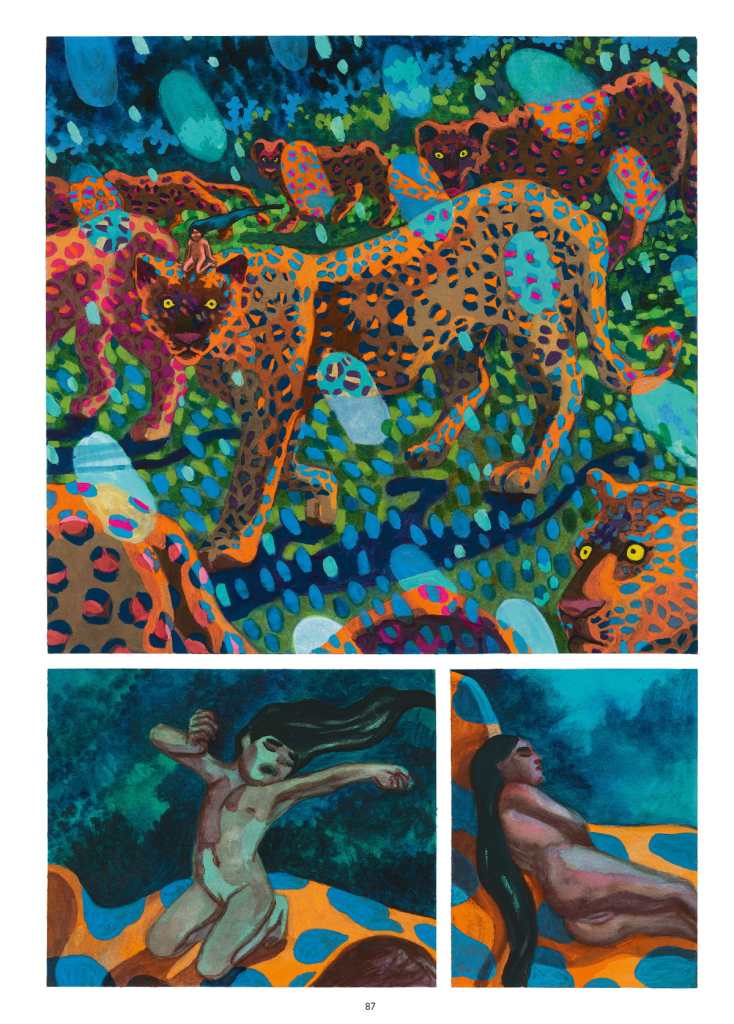

Debutto pluripremiato nel mondo del graphic novel da parte di Elene Usdin, acclamata autrice/illustratrice/fotografa/scenografa, René·e addormentata nel bosco è un fumetto particolarissimo e potente, onirico e allo stesso tempo reale, vero. Una storia che comincia grigia ma poi si apre in un mare di blu, per farsi ancora più colorata con il suo dipanarsi.

Proprio come accade in Alice nel paese delle meraviglie, più seguiamo il protagonista alla ricerca del suo coniglietto Zucchero, più finiamo per addentrarci in un mondo fantastico e (ir)reale, una spirale fantasmagorica che esplode di colore dove niente è quello che sembra, o meglio, è oltre quello che sembra: il mondo reale che si raddoppia attraverso il sogno, prendendo nuove forme e dando ai personaggi nuove identità. Mondi comunicanti in cui non ci sono scelte sbagliate, ma solo ricerca.

Un racconto davvero stupefacente che partendo da fatti dolorosi veramente accaduti, ovvero il rapimento in Canada dei bambini aborigeni da parte delle autorità statali per quello che viene ormai considerato un genocidio culturale, ci apre le porte di un mondo nascosto fatto di leggende native e miti ancestrali, per un viaggio che si fa sciamanico e visionario, psichedelico nel vero e proprio senso della parola, ovvero che allarga la coscienza, portando quindi conoscenza: solo attraverso questo viaggio i personaggi scopriranno infatti chi sono, e soprattutto non sono, per trovare – forse – il proprio posto nel mondo e affrontare il male sempre in agguato. Sarebbe un peccato svelare altro, per una fiaba in cui uno dei pregi sta proprio nel suo essere così sorprendente, oltre che delicata e poetica: lasciamo quindi a ognuno il piacere di una lettura doppia, molteplice, infinita.

«Zucchero, coniglietto mio… Vieni a osservare la notte che cala sulla città dalla nostra nave spaziale».

corvi.

12 marzo 2024 § Lascia un commento

«Non si tratta di un parlamento, né di un processo. Il corvo nel mezzo del campo è un narratore. Racconta a tutti gli altri la sua storia e quando finisce… scopre se agli altri corvi è piaciuta o no».

(Neil Gaiman, da Sandman – Favole e Riflessi)

Immaginate che il teatro sia un campo, camminate per questo campo e improvvisamente vi ritrovate davanti quattro corvi meccanici – quelli veri si sono già estinti? – che prima vi raccontano di quanto poco manchi all’apocalisse ecologica dove non ci sarà un altro giorno e poi vi mettono sotto processo: cosa fareste, vi piacerebbe? Più o meno è questo che accade – con tanto di arringa finale – nello spettacolo di Marta Cuscunà, originariamente una serie pensata per il programma televisivo La fabbrica del mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani trasmesso da Rai3: la televisione che finisce in teatro, che cosa curiosa: già questo invoglia a fare esperienza di questo Corvidae – Sguardi di Specie, spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e il CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, guidati dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento che ha anche messo a disposizione della squadra artistica i suoi esperti: scienziati, biologi, paleontologi, ornitologi, esperti di divulgazione scientifica che hanno supportato la fase di ricerca e scrittura con spunti e approfondimenti.

Entrati in teatro, il sipario è già aperto e sul palco troneggia l’installazione scenica, progettata dalla scenografa Paola Villani, composta da quattro corvi meccanici manovrabili attraverso un sistema di joystick e cavi di freni di biciclette. Marta Cuscunà entra in scena tutta di nero vestita, novella marionettista cyber che darà voce – anzi voci – ai quattro corvi per un’oretta attraverso alcuni episodi già presentati nella trasmissione di cui sopra più altri nuovi, per un totale di dodici episodi – ognuno introdotto da un titolo a schermo e relativa sigla che da Quark sfocia in un glitch – che a voler sintetizzare sono legati tra loro da un’unico macro-tema ecologico: ovvero quanto l’essere umano stia distruggendo il suo stesso habitat, unico animale a farlo, e di come – se – possa ancora porre rimedio a questa cosa. Lo spettacolo scorre liscio, tra percentuali, cifre e citazioni di studiosi come l’antropologa Anna Tsing, la biologa Lynn Margulis, il filosofo Bruno Latour e la filosofa Donna Haraway.

Dopo aver canzonato con sarcasmo il genere umano, e aver perfino immaginato in totale disincanto un mondo senza esseri umani, i corvi si rivolgeranno a noi stessi, qui seduti, in un comico e allo stesso amaro processo interattivo che ha luogo in questo teatro trasformato in un campo, probabilmente arido e assetato: siamo proprio sicuri di quello che stiamo facendo, non vogliamo cambiare, non vogliamo salvarci? Vogliamo davvero continuare a deridere (povera Greta Thunberg) e in alcuni casi addirittura ammazzare gli eco-attivisti, non dargli ascolto, continuare su questa strada che porta alla distruzione? Quanto è assurdo vivere in un mondo dove si crescono polli per consumarne solo qualche pezzo (Winston Churchill docet), quanto è assurdo vivere in un mondo dove si pensa di fermare l’innalzamento del mare con un muro (Donald Trump, chi altri?). La bravissima Marta Cuscunà, leggera e profonda al tempo stesso, spinge alla riflessione su questi temi in uno spettacolo godibilissimo e divertente, nonostante appunto i temi trattati, adatto anche – e forse soprattutto – alle bambine e ai bambini, donne e uomini del domani che erediteranno questo malandato pianeta (dove incredibilmente, tra le altre cose, il calore cambia anche il sesso di certi animali). Non vediamo l’ora che trasmettano i prossimi episodi (dove alla fine però la Natura vince sempre, vedi quei mitici funghi immortali che si mangiano tutto ciò che c’è di sbagliato), uno di quei pochi casi in cui la televisione fa pure cose buone.

«La lungimiranza dei corvi funziona nel 90% dei casi».

(Nathias Osvath, zoologo)

[visto al Teatro Nuovo di Napoli, l’8/3/2024]

Etnorama – Cultura Per Nuovi Ecosistemi

CSS – Teatro Stabile Di Innovazione Del Friuli Venezia Giulia

MUSE – Museo Delle Scienze

Piccolo Teatro Di Milano – Teatro d’Europa

Tinaos

presentano

Corvidae

Sguardi di specie

di e con Marta Cuscunà

originariamente scritto per La Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, RAI3

progettazione e realizzazione animatronica Paola Villani

assistente alla regia e direzione tecnica Marco Rogante

dramaturg Giacomo Raffaelli

scenografie video Massimo Racozzi

graphic design Carlotta Amantini

costumi Chiara Venturini

esecuzione dal vivo luci, audio e video Marco Rogante

consulenza scientifica MUSE – Museo Delle Scienze Di Trento

foto di scena Daniele Borghello

l’installazione dei corvi è parte della scena de Il canto della caduta

una co-produzione Centrale Fies, CSS – Teatro Stabile Di Innovazione Del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile Di Torino, São Luiz Teatro Municipal – Lisbona

sponsor tecnici

igus® innovazione con i tecnopolimeri, Marta s.r.l. – forniture per l’industria

alabaster.

8 marzo 2024 § Lascia un commento

La kefiah sulle spalle come dichiarazione d’intenti, Alabaster DePlume sale sul palco in trio, accompagnato da 2 donne, la bassista Ruth Goller e la batterista Momoko Gill, e per circa un’ora e più canterà e suonerà, soffierà e salterà, dirigerà e parlerà. La rabbia è energia, diceva e continua a dire quel Johnny Lydon fu Rotten, e a volte lo sguardo da pazzo sembra proprio quello, c’è una certa somiglianza in questa esaltazione, a tratti mistica, con cui il buon Alabaster si offre al pubblico. Sei leggenda, dice a tutti, non dimenticare che sei prezioso, continua a ripetere, manco questo concerto fosse una seduta di psicoterapia, e forse lo è, sì. Cosa vuoi da questa serata?, mi chiede, intercettato all’ingresso, buona musica e bellezza, rispondo io preso un po’ alla sprovvista, Bene, farò del mio meglio, replica lui abbracciandomi, dopo il selfie d’ordinanza. E poi ecco il concerto in cui il nostro si divide tra sassofono e chitarra elettrica, suona e ondeggia, sempre melodico e free, ma molto più punk ed energico rispetto a qualche anno fa, dov’era più etereo e ciarliero; eppure Alabaster ci tiene comunque a far passare un messaggio, che arrivi forte e chiaro, quando lento e potente declama le parole di una sarcastica canzone contro il fascismo: Volevo combattere il fascismo ma… Ero troppo stanco, o troppo impaurito, e poi non volevo essere maleducato, eppure ero così arrabbiato che sono andato su facebook a scrivere brutte cose piuttosto, e tanto che differenza fa, destra e sinistra sono uguali ormai… E via così, mettiamo le cose in chiaro, da che parte stiamo? La colpa è solo nostra se qualcuno continua a rovinarci il giardino, ci fa notare Alabaster… Versi che richiamano alla mente le famose parole di Brecht sempre seduto dalla parte del torto, quando vennero a prendere tutti fino a quando non rimase più nessuno a protestare, fino a quando non è stato troppo tardi, fino a quando non è stato troppo tardi, urla Alabaster, esaltato e ispirato da Napoli e dal suo essere qui e ora, già nostalgico di quello che non sarà più, ma sempre consapevole del momento che sta vivendo, lasciandoci quindi con un solo pensiero, l’unico possibile: siate buoni con le persone.

[visto il 5 marzo 2024 presso l’Auditorium900, grazie a WakeUpAnDream]

napucalisse.

6 marzo 2024 § Lascia un commento

«Napoli è il luogo ideale per perdere la speranza».

(Mimmo Borrelli, autore/regista/attore/poeta)

Prima di cominciare lo spettacolo, ancor prima di calarsi nei feroci panni dell’attore, Mimmo Borrelli esce sul palco per una chiacchiera informale col pubblico, a piedi nudi, occasione più unica che rara di guardare negli occhi gli spettatori, sapere con chi si ha a che fare, quasi a voler instaurare un dialogo a doppio senso, prima che si spengano le luci e il sipario si apra per lo spettacolo vero. L’uomo Borrelli va a raccontare quindi la storia che di lì a poco metterà in scena in forma di oratorio, da solo, accompagnato dalla musica potente e materica dell’imprescindibile e insostituibile Antonio Della Ragione.

In italiano perfetto e non modificato da inflessione dialettale, Borrelli racconta a beneficio di chi evidentemente non riuscirà a cogliere tutto ciò che accade, anche se qui non ci troviamo di certo davanti alla lingua de La Cupa, lingua arcaica e oscura più che di parole fatta di suoni, sciabordii, tracimazioni. La storia è semplice, composta di due personaggi a rappresentazione di una Napoli antica ma ancora moderna: il Vesuvio e Pulcinella, ambedue fuoriuscenti da gola e spirito di Borrelli. Il Vesuvio si nasconde dietro il verde della fertilità, regala frutti e pace apparente, ma in realtà sta solo dormendo, ossimorico come non mai è ormai pronto all’esplosione e alla devastazione, è incazzato nero, ha spirito luciferino, non riesce più a sopportare questa Napoli ferma e decadente, vuole svegliarsi, eruttare, distruggere e purgare tutto… Ma c’è un problema: un autobus di ragazzini in gita proprio sulle sue pendici, e allora come fermare la tragedia? Sarà Pulcinella a provarci, a rappresentanza della Napoli più confusionaria e chiassosa, raccontando del matrimonio più cafone possibile, un matrimonio neomelodico napoletano: colombi ovunque, piatti infiniti, torte alte come palazzi, il brodo di polpo somministrato direttamente in vena, un rutto che trova sfogo solo lì dove dovrebbe uscire ben altro, il fegato che piange lacrime napoletane. Non si sa come, apparirà poi un killer che era solo un bambino che voleva giocare con la fionda, si finirà poi con un gioco di palla, una canzoncina, una stellina accesa, a mo’ di speranza, forse.

Borrelli fa tutto questo da solo, prendendo sulle sue spalle la Napoli antica e moderna, una Napoli al cubo moltiplicata per mille: a petto nudo, le catene d’oro aggrovigliate tra la peluria, il ferro in mano pronto a sparare, ma chi. La Napoli di Borrelli spara e uccide, ma prima di tutto se stessa. Una Napoli schizofrenica dalla mille lingue e dialetti, una Napoli che parla a se stessa, prima Vesuvio e poi Pulcinella, ma la Livella è una sola, diceva il Principe, e la fine alla fine arriva per tutti. Impressionante come al solito il lavoro che Borrelli fa su stesso, nella modulazione della voce e nell’espressione del corpo, un lavoro così denso e potente da non poter lasciare indifferente nessuno, nel bene e nel male, nella risata e nel pianto, nell’emozione e nella commozione. Chiedo scusa alla prima fila, dirà alfine il Borrelli nuovamente uomo una volta smessi i panni del Borrelli attore, quasi a voler continuare il dialogo con il pubblico, in tutta umiltà e piacere. Ma che scuse servono, davanti a tale spettacolo di saliva e sudore che, sì, è un vero e proprio capolavoro, un rap dialettale fatto di luoghi che più sono comuni più sono veri, un testo da riproporre sempre, ogni giorno, molto più efficace e puntuale di qualsivoglia canzone prima in classifica nello spiegare la realtà in cui si è immersi fino al collo, ogni giorno, per sempre. Un testo che può salvare, questo, sì. Grazie a chi l’ha scritto e continua a donarcelo.

rito.

1 marzo 2024 § Lascia un commento

A un certo punto dello spettacolo, durante l’interrogatorio della donna, anzi un attimo prima che questo inizi, questa donna – la cui unica colpa probabilmente è proprio quella di essere donna – si gira verso il pubblico e urla, muta: le luci si spengono e tutto quello che vediamo è il suo viso bianco, perso tra angoscia ed estraniamento. Ci troviamo di fronte a quello che il lucido pensatore Mark Fisher probabilmente avrebbe definito un eerie cry, ovvero un urlo inquietante, qualcosa che non dovremmo udire perché proveniente da un altrove che non appartiene al nostro mondo. Un’immagine/fotogramma che ritroviamo anche in Lost Highway di David Lynch, l’uomo pallido di cui non si sa nulla, e altri riferimenti visivi – voluti o meno – al film del precursore Ingmar Bergman da cui è tratta questa rappresentazione si ritroveranno anche nel cinema di Stanley Kubrick, vedi il fallo/naso di A Clockwork Orange e le maschere di Eyes Wide Shut. Quasi a voler definire una visione immaginaria comune.

In origine film per la televisione, vero e proprio cinema da camera diviso in nove quadri per quattro personaggi (più uno muto interpretato dallo stesso regista che però non ritroviamo qui a teatro), Il rito ci pone di fronte a una situazione ai confini della realtà, a cominciare dal calore estremo che provano i personaggi, ma soprattutto per quelli che sono gli esiti finali. Luci e musiche contribuiscono all’inquietante di cui sopra, così come i colori: una dominanza di bianco, nero, grigio.

La messinscena vede protagonisti tre clown dionisiaci e amorali, sono stati convocati da un giudice che deve valutare il grado di oscenità dello spettacolo che eseguono, cosa per cui sono stati denunciati (o la vera ragione è che guadagnano troppo senza versare le dovute tasse?). L’azione li vede interrogati prima insieme, poi singolarmente, intanto il pubblico li conosce meglio attraverso i vari dialoghi privati che si svolgono a due, la donna prima con un uomo e poi con l’altro, l’uomo faccia a faccia con l’altro uomo. Subito si intuisce qualcosa che non va, o meglio, che non quadra: fra i tre sussiste il più classico dei triangoli, quello amoroso, c’è qualche malumore, sì, ma fondamentalmente sembra che la cosa proceda senza scossoni, anzi il marito della donna vuole addirittura liberarsene per lasciarla all’altro, che però risponde alla cosa alquanto interdetto. Comunque lì dove c’è accettazione non c’è colpa, e va bene anche la follia.

La colpa è nello spettacolo rappresentato, lì dove – secondo la cultura predominante – può essere sovversivo e osceno, è per questo che il giudice crudele e borghese vuole capire, interrogare, talvolta anche il pubblico, sembra, sparandogli un faro accecante negli occhi. Gli uomini rispondono con più o meno voglia, più o meno razionalmente, più o meno violentemente; il “problema” è la donna, non a caso l’unica vestita di nero, spontanea e lasciva, seducente e lussuriosa, tentatrice e sensuale s’offre in reggicalze alla giustizia come se questa potesse capirla e addirittura assolverla. Il marito cercherà in tutti i modi di evitare l’interrogatorio della moglie, fino ad arrivare a corrompere il giudice: l’interrogatorio si farà lo stesso, ci sarà l’urlo inquietante, le regole saranno sovvertite, si cercherà di curare tramite legge e medicina la follia della donna falsa e peccatrice, ma l’esito finale della messa in scena sarà fatale, senza scampo. Nota a margine: impressionante il fatto che il monologo/confessione della donna sia tratto quasi interamente da una lettera ricevuta realmente dal cineasta svedese, lettera a cui lo stesso non fu mai capace di rispondere per l’imbarazzo di rendersi ridicolo per il fatto di non padroneggiare altra lingua che lo svedese, incomprensibile alla mittente della lettera.

Nonostante l’apparente freddezza enigmatica, attraverso questo apologo, un vendicativo Bergman ci mostra ferocemente il soccombere della legge all’arte che ammalia comunque tutto e tutti, anche la censura: è già cominciato lo spettacolo?, chiederà inconsapevole l’indifeso giudice, che non riuscirà infine ad arrestare nessuno. Molto bravi gli attori, potente la scenografia metafisica che riesce a rendere molto bene la diversità degli ambienti, e quanto possa essere separata la legge dal mondo reale: si è costretti ad arrampicarsi per raggiungerla, ma essa stessa finirà poi per precipitare. Forse giusto un po’ troppo lungo, visto che Bergman riusciva a dire tutto in poco più di un’ora, ma va benissimo così, a dispetto di qualsivoglia Baricco che ultimamente ha definito Bergman “inguardabile”, consapevole però egli stesso della stupidaggine detta.

Il Rito

di Ingmar Bergman

traduzione di Gianluca Iumiento

adattamento e regia Alfonso Postiglione

con Elia Schilton, Alice Arcuri, Giampiero Judica, Antonio Zavatteri

scene Roberto Crea

costumi Giuseppe Avallone

musiche Paolo Coletta

disegno luci Luigi Della Monica

partitura fisica Sara Lupoli

aiuto-regia Serena Marziale

foto di scena Anna Abet

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Ente Teatro Cronaca, Campania Teatro Festival – Fondazione Campania dei Festival